第四回 萩風コラム

━━夜叉ヶ池について━━

コラム企画、早くも後半戦です。

前回の梅田雪那からバトンを受け取りまして、

第四回は星愛奈が担当します。

拙い文章ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。

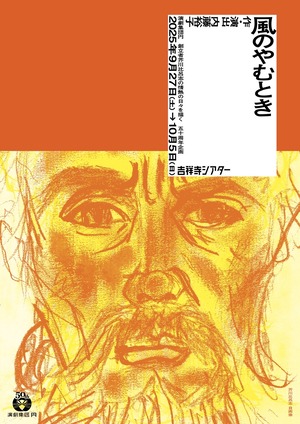

今回の公演「風のやむとき」では、劇中劇があります。

第四回のコラムは、

「風のやむとき」の劇中劇で取り扱う『夜叉ヶ池』にフォーカスして書いていきます。

『夜叉ヶ池』は、泉鏡花が1913年(大正2年)に発表した戯曲です。泉鏡花40歳頃の作品です。

福井県と岐阜県の県境、標高約1100メートルの場所にある夜叉ヶ池。

そこに伝えられている龍神伝説から発想を得た作品だとされています。

架空のものではなく、夜叉ヶ池という池が実在し、伝説が残っているのです。

もし興味のある方は、戯曲ではなく夜叉ヶ池そのものについても調べてみてください。

鏡花が『夜叉ヶ池』という戯曲を書くほど魅了された何かがそこにはあるのでしょう。

それでは、『夜叉ヶ池』の内容について触れていきます。

作品の舞台は、越前国大野郡鹿見村琴弾谷

(えちぜんのくにおおのぐんしかみむらことひきだに)

琴弾谷は鏡花が作った架空の地名です。

どこからか澄んだ音が聞こえてくるような、綺麗な名前だなと思います。

時代は、現代(戯曲が発表された1913年当時)の盛夏、村は日照り・干ばつに苦しんでいます。

【あらすじ】

京都大学の教授・山沢学円は、訪れた山奥の村で、美しい娘・百合と出逢う。彼女と共に暮らしていたのは、2年前から行方不明の学友・萩原晃であった。

その昔、村人たちは夜叉ヶ池の竜神とある約束を交わしていた。「日に三度の鐘をつくこと。さもなければ竜神は池を飛び出し、大水で村を池の底に沈めてしまう…。」その伝説を聞いた萩原は、百合と村の人々を守るために、鐘つきの老人からその役目を引き継いでいたのだ。

一方、夜叉ヶ池の主・白雪姫は、山向こう千蛇ヶ池の若君に恋をしていた。先祖代々の約束により池を離れられない白雪姫は、恋しい人に会いたい一心で鐘を壊そうとするが……。

そんな中、日照りが続いた村では、村人たちが百合を生贄に雨乞いをしようと企んでいた。

といったようなお話です。

あらすじには書けませんでしたが、

『夜叉ヶ池』には白雪の眷属としてたくさんの妖怪も登場します。

妖怪といってもただ不気味なだけではなく、どこかコミカルで軽快なやりとりを繰り広げるとても魅力的な妖怪たちです。

人間世界だけでなく、伝説や妖怪を登場させることによって、おとぎ話のようなファンタジックな世界観になっていて、より惹き込まれてしまいます。

簡単にあらすじを書きましたが、

なんと『夜叉ヶ池』は青空文庫に収録されているので、無料で全編読むことができます!

もし、このコラムを読んで興味を持った方はぜひ読んでみてください。

鏡花の独特な世界観や美しい言葉に触れてみてほしいです。

「風のやむとき」を観る前に『夜叉ヶ池』を読めば、劇中劇もより楽しめるのではないかと思います。

芥川比呂志さんが円で演出した作品は、

この『夜叉ヶ池』が最初で最後です。

このコラムを読んでいる方の中にも、当時の円の夜叉ヶ池を観た方がいるのでしょうか?

現実と非現実が入り混じる幻想的な世界観を、芥川比呂志さんはどう演出したのか。

私も生でこの目で観てみたかったです。

そして「風のやむとき」の夜叉ヶ池はどんな夜叉ヶ池になるのか。

『夜叉ヶ池』を読んだことがある方も、観たことがある方も、今回初めて知った方も、皆さんの心に深く刻まれる忘れられない夜叉ヶ池になるよう、全身全霊で取り組みます!

上手いまとめ方が思いつかず急ではありますが、今回のコラムはこの辺りで終わりにしようと思います。

最後まで読んでくださり本当にありがとうございました。

第四回の萩風コラムは星愛奈が担当しました。

次回のコラムもお楽しみに!